ジャングルポケットの不運、そして断絶 ~劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』~

『いつの時代もヒーローとは孤独なものである』

どこの誰が言ったかは分からないが、いつの間にかヒーローの常套句となっているフレーズだ。

2024年5月24日に公開となった劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』(以下、『劇場版ウマ娘』)の主人公、ジャングルポケットにもこの常套句が当てはまるだろう。少なくともこの記事を書いている筆者自身はそのように感じている。そして、この常套句そのものがジャングルポケットというウマ娘の不運を表しているとも。

ウマ娘───

彼女たちは走るために生まれてきた

時に数奇で、時に輝かしい歴史を持つ別世界の名前とともに生まれ、

その魂を受け継いで走る───それが彼女たちの運命

この世界に生きるウマ娘の未来のレース結果は、まだ誰にも分からない

彼女たちは走り続ける───瞳の先に在るゴールだけを目指して

~「ウマ娘」アニメシリーズより駿川たづなの前口上~

さて、『劇場版ウマ娘』は2001年クラシック三冠*1戦線がモチーフとなっている物語だ。俗に言う2001年クラシック世代(以下01世代)、つまり21世紀最初のクラシックホースレースがウマ娘の世界で再現されている*2。

『劇場版ウマ娘』は主人公にジャングルポケットを据え、先に挙げた「走るために生まれてきた」ウマ娘という存在を過去のアニメシリーズ以上に捉えて描いている。また映画パンフレット所載のスタッフインタビューでは往年の名作スポ根マンガ「あしたのジョー」(原作:高森朝雄(梶原一騎)・作画:ちばてつや)が出てきている事からも、物語のモチーフとして参照されているのは間違いないだろう。

作中でも提示されているが「ウマ娘の本能とはなにか」あるいは「ウマ娘にとって走る事とは」というテーマの突き詰め方は「あしたのジョー」の矢吹丈が「ボクサーとして戦い続ける理由」*3と密接に結びついている。この点からも『劇場版ウマ娘』がスポ根でありなおかつ文芸的なテーマを携えた作品である事が分かるはずだ*4

しかしだからこそ、翻ってジャングルポケットの不運というものが浮かび上がってくるのだ。むしろその不運そのものが01世代を物語るものだと言い切ってもいいかもしれない。その不運とは一体なにか。ここからは作品の映像表現も少し交えながら、見ていきたいと思う。

◆

『劇場版ウマ娘』の物語運びは、至ってストレートだ。2001年のクラシックレースという史実がモチーフであるから、調べればその結果は誰が見ても一目瞭然。ではあるのだが、映画本編は映像表現としてモンタージュ技法を非常に多用した演出で、クラシック三冠を巡るレース結果とそこに至るプロセスはかなり抽象的、断片的に積み重ねられている。YouTubeに挙げられている『劇場版ウマ娘』予告からその一例を以下に挙げてみよう

この場面はややあって、ジャングルポケットが日本ダービーへと向かう下りなのだが、ジャングルポケットの練習用蹄鉄シューズを履き直そうとした瞬間、勝負用蹄鉄シューズに履き替わって東京競馬場、つまり日本ダービー当日へと時間が進んでいるというシークエンス。ここではモンタージュ技法のマッチカットが使用されているのが分かる。「靴を履く」動作を使って、蹄鉄シューズが練習用から勝負用に切り替わる所に映像の連続性を持たせて、時間経過を大胆に省略している。

例では時間経過の飛躍を表現しているに過ぎないが、このようなモンタージュ技法が随所に使われており、『劇場版ウマ娘』の物語解釈に大きな含みを持たせている。分かりやすい所では映画冒頭でジャングルポケットが弥生賞で走るフジキセキの姿に魅了された様子をジャンプカット(同じショットで時間の経過を飛ばして繋ぎ合わせる手法)で表現していたり、後半に行くとその断片的な抽象度合いがより強くなっていく。

これらは『劇場版ウマ娘』の「映画らしさ」にも寄与している点ではあるが、これらモンタージュ手法がストレートな筋立てを複雑化させる一因となったのは否めないだろう。Twitter(現:X)上でも以下のように呟いた。

劇場版ウマ娘

— テリー・ライス (@terry_rice88) 2024年6月9日

テーマ部分と直結してるんだけど、本来繋がりようのない場面と場面をモンタージュ手法の多用で映像として繋げていってるので、大筋の話が史実ベースな分、飲み下しはしやすいけど、シーンやカット単位で見ると前後が時系列を超越してる事がかなりあった感じだよね

RTTTのカット繋ぎや画面繋ぎが極めてオーソドックスというか、始まりがあって終わりに至るまで、出来事が不可逆に連続してて、非常に分かりやすい一方、新時代の扉は映像と画面(演出)の強さに信頼を置きすぎていて、繋ぎが「飛ぶ」んだよね……

— テリー・ライス (@terry_rice88) 2024年6月9日

TLで話題になっていた走り抜けていく方向がポジティヴな時とネガティヴな時で異なっているというのはある種、映像手法においてはクラシカルなものである以上、特筆すべきはあまりないのだけど。

— テリー・ライス (@terry_rice88) 2024年6月9日

繋がらない画面を繋げていく事で生まれる「映像のズレ感」は昨今のアニメとか見慣れてると退屈かもね……

この「映像と映像のズレ」から生まれる、情報量とニュアンス(含有される意味合い)の豊かさって、それこそ「出崎統的なもの」と背中合わせなんだけど、そこに言及してるとあんまりいなさそうだな……<劇場版ウマ娘

— テリー・ライス (@terry_rice88) 2024年6月9日

しかもこの「ズレ」が今回の01世代の根本的な欠陥を意図してるっぽくて、悩ましい… https://t.co/R1Ty0pQpDo

それだけ劇場版の演出がキレキレである事の証拠でもあるのだけど、映像作品をある程度見慣れていて、演出手法の知識が少しでもインプットされていないと、監督や演出家が意図したものに気付きにくいのではって気がする。その辺が「分かりやすくて、分かりづらい」所以なのじゃないかと<劇場版ウマ娘

— テリー・ライス (@terry_rice88) 2024年6月9日

このモンタージュ技法の多用による、物語描写の複雑化と断片化は『劇場版ウマ娘』を語る上での重要なポイントだと筆者は考える。上記引用で出崎統監督の名前を出しているのは「あしたのジョー」のTVアニメを手掛けた監督である、という以上に『劇場版ウマ娘』で使われている演出手法と出崎監督が得意としていた映像演出が少なからずリンクしている*5からに他ならない。一見結び付かない描写を繋ぎ合わせたり、あるいは並行して展開される事で物語のダイナミズムを増幅させたり、それらが積み重なる事でフィルムのコマ間から滲み出るニュアンスを創り出そうとしてる、という点が非常に意識的なように見えるのだ。

やや話が逸れたが、『劇場版ウマ娘』において多用されるモンタージュ技法は作品で繰り広げられる「01世代」という世代の話と密接に絡み合っている。それは『劇場版ウマ娘』の前段に当たる1999年クラシック世代(99世代)の物語、『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』(以下『RTTT』)*6との違いを見ても明らかだ。

99世代と01世代の大きな違いは「全員が揃って、クラシック三冠に出走したか」だ。前者はメインの三人が揃ってクラシック三冠に出走、各者それぞれ三冠を分け合っている(その為、さんこいちでまとめやすい)。後者もクラシック三冠を分け合っているが、三冠全てに出走したのはジャングルポケットとダンツフレームのみ。アグネスタキオンは皐月賞勝利以降は無期限の出走停止*7、マンハッタンカフェも体調不良による春のクラシック二冠未出走からの菊花賞勝利、史実では古馬路線*8で活躍した晩成型。ダンツフレームも史実では晩成型でG1初勝利は02年の宝塚記念まで待たなければならない、と活躍したレースも時期もバラバラだ。なにより史実の01世代は揃って同じレースを出走した事がない*9。これこそが『劇場版ウマ娘』におけるジャングルポケットの不運なのだ。

劇中でもジャングルポケットを指導するタナベトレーナーが「(ジャングルポケットは)強力なライバルと競い合う事でより強くなれる」と語っているように、ウマ娘のジャングルポケットは打ち勝つ強敵がいればいるほど、燃えるタイプとして描かれている。それ故にアグネスタキオンを自らのライバルとして見定める、という描写が出てくるわけだが。

皐月賞でアグネスタキオンに圧倒的な差を見せつけられた上、無期限の出走停止宣言によって、梯子を外されてしまう。言ってしまえば「勝ち逃げ」されたまま、永遠に雌雄を決する事が出来なくなってしまったのだ。

遡れば、アグネスタキオンとの初戦であるホープフルステークスの終盤で前を駆け抜けていくアグネスタキオンに追いつけず、歯を食いしばり、悔しさを吐露するアップカットも印象的だが、この雪辱を果たす事が出来ないまま、ジャングルポケットはクラシック戦線を進む事になっていく。『劇場版ウマ娘』ではこのジャングルポケットの「ライバル(アグネスタキオン)」に向ける感情が、物語において大きなウェイトをもって描かれている。

『劇場版ウマ娘』におけるジャングルポケットの不運、それは「乗り越えるべき強敵(ライバル)の不在」だ。『RTTT』のように三者が揃って出走し、互いを好敵手と認め合いながらレースを競うという分かりやすい構図が『劇場版ウマ娘』にはない、ということなのだ。ジャングルポケットにおいてはアグネスタキオンという最大のライバルの不在に苛まれながら、物語が進行していく。そして同時にジャングルポケットと他の01世代の溝の大きさも浮き彫りになってくる。

『劇場版ウマ娘』ではマンハッタンカフェもダンツフレームも自分の目指すべき先を見据えていて、ライバルの幻影に苛まれるジャングルポケットを慮ろうとはしていない。というよりはアグネスタキオンの不在により、残された三人のウマ娘たちはどこか並列的に扱われているのだ。それはアグネスタキオンの垣間見た「可能性の先」に辿り着くかもしれない触媒である、というのが強く影響しているように思える。少なくともジャングルポケットと競い合えるライバルとしてはあまり描写されていない。互いがライバルであると意識するよりも、各々の「ウマ娘の本能」に従っているように描写されているために、ジャングルポケットが求める、互いを高めあいながら競い合うアツいレース描写には演出されていないのだ。

同世代でありながら同じレースに全員が揃って出走した事がないという史実が作用してるのか、01世代ウマ娘の関係性というものが非常に希薄である、というのが『劇場版ウマ娘』でのジャングルポケットの孤独を深める断絶ともなっている*10。

RTTTの時にはなくて、劇場版で取り入れられたものとしては、間違いなくジョッキーカメラの影響が大だよね

— テリー・ライス (@terry_rice88) 2024年5月25日

一年前の桜花賞からだからRTTTは間に合わなかったけど

劇場版にはがっつりと取り入れられてた実に「美味しい」演出<RPs#ウマ娘#新時代の扉 #劇場版ウマ娘

https://t.co/wg6s9w9CLT

また演出面においても、『RTTT』の時点ではなかったジョッキーカメラ(POV)視点がジャングルポケットと他のウマ娘を隔絶させているように思う。レースシーンでの一人称視点はレース展開の迫真性をダイレクトに観客に届ける点では大いに機能しており、その没入感は『劇場版ウマ娘』の魅力だと言える。しかし、当事者の視点として見るとどうか? そう考えて、映像を捉えるとレース場のウマ娘たちは一人一人が孤独なのである。

もちろん映画の観客である我々はジャングルポケットの視点と神の視点でレースを見るわけだが、没入感の高いPOV視点でレースを眺める限りはその身一つでレースに勝利すためにゴールを目指すウマ娘、ひいてはジャングルポケットは、描かれている同世代との関係性の薄さ以上にレースにおいては孤独な戦いを繰り広げているのだ。

とはいえ、それはあくまでターフでの話であり、ジャングルポケットが人間関係的に酷薄というわけではないのは確かだ*11。しかし同世代のウマ娘たちよりもジャングルポケットが関係性を深めているのは、同じ陣営にいるフジキセキやタナベトレーナーであり、彼女たちの思いを受け継いで勝ち得たのが日本ダービーなのである。

しかし史実でも有名なジャングルポケットのゴール後の咆哮*12は歓喜のそれではなく、不在のライバルと競えなかった事を嘆く悲痛な叫びとして演出されている事からも明らかのように、ジャングルポケット自身のウマ娘の本能は燻ぶったままの勝利であったのは否めない所だろう。実際、夏合宿でのフジキセキとの対話で勝利した実感がないまま、燻ぶり続けているのが見て取れるし、菊花賞はその状態を引き摺り、大敗してしまう。日本タービー以降は終盤のジャパンカップに至るまで、ジャングルポケットは自身のウマ娘の本能を見失い、自らの作り出した幻影に苦しむ事となる。

ところで『劇場版ウマ娘』はモンタージュ手法が多用されていると話したが、劇中で一番難解なモンタージュは夏合宿に織り込まれている。

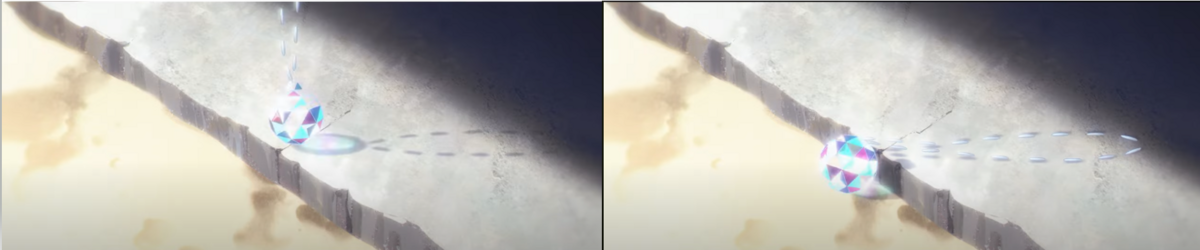

『劇場版ウマ娘』で象徴的に扱われ、ジャングルポケットが肌身離さず持っているプリズム。解釈は様々あると思うが、そのひとつとして「ウマ娘の本能」の象徴だと見立てる事は可能だろう。夏合宿の始まりでジャングルポケット、ダンツフレーム、マンハッタンカフェがロングショットで海岸の休憩場に並んで立つ場面がある。そこでこのプリズムを宙に弄ぶカットが挿入され、フジキセキの呼びかけで三人が海岸に向かおうとした際、なにかが落ちる音がして、ジャングルポケットが振り返ると売店で買っただろう紙コップが映るシーンがあったと思う。

ここだけ取ると、なにが起きたかが分からない。この場面シークエンスは違和感の残る作りでその後も夏合宿の描写が淡々と続いていき、明かされることがないのだがそれが菊花賞後、どん底状態のジャングルポケットとフジキセキの会話で明らかになる。先に説明した場面でプリズムを落として、傷付けてしまった事がモンタージュでピンポイントに挿入されるのだ。台詞でも説明してはいるが、プリズムが傷ついた事がトリガーになり、ジャングルポケットが「ウマ娘の本能」を見失ってしまう要因として種明かしされている。

この傷ついたプリズムによって、ジャングルポケットの「輝き(≒本能)」は歪み、夏合宿以降はアグネスタキオンの幻影よりも、それに追いつけない事を諦めている自身の幻影が本能を押さえつけているというシーンへと結びついている。夏祭りのフジキセキとの会話でのジャングルポケットの所在の無さは、まさしく真綿でゆっくりと締め付けられるがごとく自縄自縛に陥っている状態なのだ。

プリズムを落として傷がついてしまうというカットを、それが発生した時点ではあえて見せず、観客に違和感を残す形でジャングルポケット自身の感じている「居心地の悪さ」と同調させたまま、菊花賞を通過して、再びのフジキセキの会話で種明かししてみせる。この一連のモンタージュの使い方は劇場版ウマ娘の「映像と映像のズレ」から生まれ出るニュアンスを象徴するものだろう。

このモンタージュを鍵として、フジキセキはアグネスタキオン*13の像を背負い、ジャングルポケットと並走する事で双方の「ウマ娘の本能」が更新されるシークエンスが生み出されているのは、ひとえに『劇場版ウマ娘』が積み上げた映像表現の結実した瞬間ではないだろうか。

そして舞台はジャパンカップへ。

迷いのなくなったジャングルポケットに立ちはだかるのは真の強敵、世紀末覇王、テイエムオペラオー。ここで初めてジャングルポケットはレースに勝たんとする出走ウマ娘の気迫、そしてそこに立ちはだかるオペラオーという絶対強者を目の当たりにすることで、真の意味で「新時代の扉」を開く事となる。その瞬間は、是非劇場で確認してほしい。

最後に、というかもうひとつ特筆したいのは『劇場版ウマ娘』はリフレイン描写も印象的であると言う事だ。

ひとつはややロングパスなリフレインだがアグネスタキオンがジャパンカップのジャングルポケットに触発される場面。映画冒頭のフジキセキに魅了されたジャングルポケットの逆パターンで、そこに気付くまでに時間が掛かっている(日本ダービー時は振り返らず咆哮を聞くだけ、ジャパンカップで走る姿を視認)が、アグネスタキオンが「本能」を呼び覚まされる所と重ねられている。そこから始まるジャングルポケットとアグネスタキオンのクロスカット(異なる場所のシーンを交互に編集し、並行して物語を展開させるモンタージュ手法)は映画のクライマックスとして必見だ。

。

。

そしてこちらも映画冒頭で印象的な場面。これもジャパンカップレース終盤でジャングルポケットが自身の足枷になっていた幻影を打ち破る演出でリフレインされている。映画始めの描写がクライマックスでカタルシスを生む描写として機能しているのも、『劇場版ウマ娘』の演出の良さが際立つシーンとしてやはり記録しておきたい*14。

『劇場版ウマ娘』でのジャングルポケットの不運と断絶は、史実が織り成した運命からなるものだが、それぞれの運命が重なり合わないからこそ「ウマ娘の本能」そのものの強さをフォーカスし、それを描き切った所が『劇場版ウマ娘』の、ひいてはそこに描かれる01世代の特徴になったのだろう、と色々考えを巡らせる中で思い至った次第だ*15。

『いつの時代もヒーローとは孤独なものである』

しかし、だからこそ『強い』。

プリズムに輝く、強烈な光こそがジャングルポケットたち「最強世代」の本能の強さなのだ。

※本記事の引用画像は以下の公式動画及びキャラクターPV(こちらは本数が多くなるので割愛)、さらに本編冒頭映像(期間限定)、応援上映告知動画(こちらもリンクは割愛)より抜粋

*2:サブタイトルの「新時代の扉」の新時代はもちろん21世紀を指す。フレーズそのものは当時の日本ダービー実況が元ネタ

*3:本編ラストシーンに繋がる「ほんの瞬間にせよ、まぶしいほどまっ赤に燃えあがるんだ。そしてあとにはまっ白な灰だけが残る。燃えかすなんか残りやしない。まっ白な灰だけだ」のくだり

*4:パンフレットのスタッフインタビューでも「自己実現の話で、ジュブナイル(少年少女の成長譚)もの」と明言されている

*5:全く一緒とは言わないが、映像のエディット感やニュアンスの詰め込み方に近いものを感じる

*6:全4話のYouTube配信アニメ作品。劇場版公開前に2週間限定で劇場用再編集版も公開された。それに伴い無料公開が停止されていたが、現在はYouTubeで公開が復活している

*9:そういう事例の方が史実ではありふれているはずだが、ここでは『RTTT』の対比として

*10:映画ラストのウィニングライブパートで4人がバラバラに「オレ(ワタシ)のライブに来てくれてありがとう!」と言い放つのは01世代の噛み合わなさを如実に物語っている

*11:トレセン学園では同じ学年であるし、タキオンとフレームは同じクラスだ

*12:実際はいななき

*13:戦績と出走コースがほぼ同一

*14:この他、フジキセキとジャングルポケットの並走とフジキセキの弥生賞での描写がリフレインしていたりもする。リフレインとは違うがタナベトレーナーのかけているサングラスがフジキセキの「トレーナーさん」呼びを境に昔のものになっているとかも

*15:これを書いている途中でアプリでジャングルポケットが実装されたが、育成シナリオでの結論と自分の考えがほぼ一致していて安心した